- Detalles

- Escrito por Fundación Federico Engels

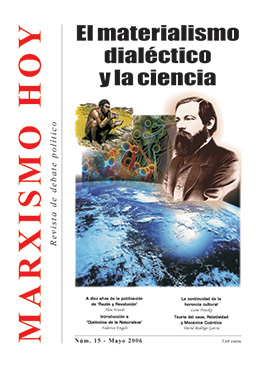

A diez años de la publicación de Razón y Revolución

Introducción a ‘Dialéctica de la Naturaleza’

El materialismo dialéctico y la ciencia (La continuidad de la herencia cultural)

Materialismo dialéctico y ciencia. Teoría del caos, Relatividad y Mecánica Cuántica

- Detalles

- Escrito por León Trotsky

´Discurso pronunciado el 17 de septiembre de 1925, ante el Congreso de Mendeleyev, por Trotsky como presidente del Consejo técnico y científico de la Industria.

Vuestro Congreso se reúne durante los actos de celebración del segundo centenario de la fundación de la Academia de Ciencias. Las relaciones entre este Congreso y la Academia se refuerzan todavía más debido al hecho de que la ciencia química rusa no es de las que menos fama ha conseguido para la Academia. Parece indicado plantear a estas alturas la siguiente pregunta: ¿Cuál es el sentido esencial de las celebraciones académicas? Poseen un significado que va mucho más allá de las simples visitas a museos y teatros o la asistencia a banquetes. ¿Cómo podemos percibir este significado? No sólo en el hecho de que sabios extranjeros —que han tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación— hayan podido comprobar que la revolución en vez de destruir las instituciones científicas las ha desarrollado. Esta evidencia comprobada por los científicos extranjeros tiene un sentido propio. Pero el significado de las fiestas académicas es mayor y más profundo. Lo diré de la siguiente forma: el nuevo Estado, una sociedad nueva basada en las leyes de la Revolución de Octubre, toma posesión triunfalmente a los ojos del mundo entero de la herencia cultural del pasado.

Puesto que de pasada me he referido a la herencia, debo aclarar el sentido en que empleo este vocablo para evitar cualquier equívoco. Seríamos culpables de desacato al futuro, más querido para todos nosotros que el pasado, y seríamos culpables de desacato hacia el pasado, que en muchos aspectos lo merece y profundo, si hablásemos tontamente de la herencia. No todo en el pasado es valor para el futuro. Por otro lado, el desarrollo de la cultura humana no viene determinado por la simple acumulación. Ha habido períodos de desarrollo orgánico, y también períodos de riguroso criticismo, de filtración y de selección. Sería difícil decir cuál de esos períodos ha terminado siendo más fructífero para el desarrollo general de la cultura. De cualquier modo, vivimos una época de filtración y selección.

La jurisprudencia romana estableció ya en la época de Justiniano la ley de la herencia inventariada. Respecto a la legislación prejustiniana, según la cual el heredero tenía derecho a aceptar la herencia siempre que asumiera la responsabilidad de las obligaciones y deudas, la herencia inventariada otorgó al heredero cierta posibilidad de elección. El Estado revolucionario, en nombre de una nueva clase, es de alguna forma el heredero inventarial respecto a la cantidad de cultura acumulada. Permitidme que diga con franqueza que no todos los quince mil volúmenes publicados por la Academia durante sus dos siglos de existencia figurarán en el inventario del socialismo. Hay dos aspectos, de mérito igual, a todas luces, en las contribuciones científicas del pasado que, ahora, son nuestras y nos hacen sentir orgullo. La ciencia, en su totalidad, ha estado dirigida hacia la adquisición del conocimiento de la realidad, hacia la búsqueda de las leyes de la evolución y hacia el descubrimiento de las propiedades y cualidades de la materia a fin de dominarla. Pero el conocimiento no se desarrolla entre las cuatro paredes de un laboratorio o una sala de conferencias. De ningún modo. Ha sido una función de la sociedad humana que reflejaba su estructura. La sociedad necesita conocer la naturaleza para satisfacer sus necesidades, al mismo tiempo que exige una afirmación de su derecho a ser lo que es, una justificación de sus instituciones particulares; antes que nada, de las instituciones de dominación de clase, del mismo modo que en el pasado pedía la justificación de la servidumbre, de los privilegios de clase, de las prerrogativas monárquicas, de la exceptuación nacional, etc. La sociedad socialista acepta agradecida la herencia de las ciencias positivas dejando a un lado, como tiene derecho por la selección inventarial, todo cuanto es inútil para el conocimiento de la naturaleza; y no sólo eso, sino también todo cuanto justifique la desigualdad de clases y todo tipo de falsedades históricas.

Todo nuevo orden social no se apropia de la herencia cultural del pasado en su totalidad, sino según su propia estructura. Así, la sociedad medieval, encorsetada por el cristianismo, recogió muchos elementos de la filosofía clásica, pero subordinándolos a las necesidades del régimen feudal y convirtiéndolos en escolástica, esa “criada de la teología”. De manera similar, la sociedad burguesa tomó el cristianismo como parte de la herencia de la Edad Media, pero lo sometió a la Reforma o a la Contrarreforma. Durante la época burguesa el cristianismo fue barrido en la medida en que lo necesitaba la investigación científica, por lo menos dentro de los límites que requería el desarrollo de las fuerzas productivas.

La sociedad socialista, en su relación con la herencia científica y cultural, mantiene en general, en un grado muchísimo menor, una actitud de indiferencia o de aceptación pasiva. Podemos decir a este respecto: mientras mayor es la confianza que deposita el socialismo en las ciencias dedicadas al estudio directo de la naturaleza, mayor es su desconfianza crítica cuando se aproxima a aquellas ciencias y pseudociencias que están íntimamente ligadas a la estructura de la sociedad humana, a sus instituciones económicas, a su Estado, leyes, ética, etc. Estas dos esferas no están separadas, por cierto, por una muralla impenetrable. Pero al mismo tiempo es un hecho incontrovertible que la herencia en aquellas ciencias que no atañen a la sociedad humana, sino que se ocupan de la “materia” —las ciencias naturales en el sentido amplio de la palabra y la química por supuesto—, es de un peso incomparablemente mayor.

La necesidad de conocer la naturaleza viene impuesta a los hombres por la necesidad de subordinar la naturaleza a sí mismos. Cualquier desviación en este terreno de las relaciones objetivas, determinadas por las propiedades de la materia misma, las corrige la experimentación práctica. Sólo esto libra seriamente a las ciencias naturales, a la investigación química en particular, de las distorsiones intencionadas, no intencionadas y semideliberadas, y contra las falsas interpretaciones y falsificaciones. Sin embargo, la investigación social dedicó primeramente sus esfuerzos hacia la justificación de la sociedad surgida históricamente, a fin de preservarla contra los ataques de las “teorías destructoras”. De aquí emana el papel apologético de las ciencias sociales oficiales de la sociedad burguesa y ésta es la razón por la que sus resultados son de escaso valor.

Mientras la ciencia en su conjunto se mantuvo como una “criada de la teología”, sólo subrepticiamente podía producir resultados valiosos. Este fue el caso en la Edad Media. Como quedó señalado, fue durante el régimen burgués cuando las ciencias naturales disfrutaron de la posibilidad de un amplio desarrollo. Pero la ciencia social se mantuvo como criada del capitalismo. También es verdad, en gran proporción, por lo que atañe a la psicología, que une las ciencias sociales con las ciencias naturales; y a la filosofía, que sistematiza las conclusiones generalizadas de todas las ciencias.

He dicho que la ciencia oficial ha producido poco de valor. Esto se manifiesta muy bien por la incapacidad de la ciencia burguesa para predecir el mañana. Hemos visto esta situación en la primera guerra mundial imperialista y sus consecuencias. Lo hemos observado también en la revolución de Octubre. Lo vemos actualmente en la completa impotencia de la ciencia social oficial para medir en su justo valor la situación europea, sus relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica y con la Unión Soviética; en su incapacidad para sacar conclusiones respecto al porvenir. Sin embargo, el valor de la ciencia reside precisamente en esto: conocer a fin de prever.

La ciencia natural, y la química ocupa uno de los lugares más importantes en este terreno, constituye, indiscutiblemente, la más valiosa porción de nuestra herencia. Su Congreso se realiza bajo la bandera de Mendeleyev, que fue y sigue siendo el orgullo de la ciencia rusa.

Hay una diferencia en el grado de previsión y de precisión alcanzado por las diversas ciencias. Pero por la previsión —pasiva, en algunos casos, como en la astronomía, activa como en la química y en la ingeniería química—, la ciencia es capaz de cortejarse a sí misma y justificar su finalidad social. Un hombre de ciencia puede no estar preocupado en absoluto por la aplicación práctica de su investigación. Mientras mayor sea su alcance, mientras más audaz sea su vuelo, mientras mayor sea su libertad en sus operaciones mentales de las necesidades prácticas diarias, tanto mejor. Pero la ciencia no es una función de los hombres de ciencia individuales; es una función social. La valorización social de la ciencia, su valoración histórica, queda determinada por su capacidad para incrementar el poder del hombre y para armarlo con el poder de prever los acontecimientos y dominar la naturaleza. La ciencia es un conocimiento que nos dota de poder. Cuando Leverrier, sobre la base de las “excentricidades” de la órbita de Urano, dedujo que debía existir un cuerpo celeste desconocido que “perturbaba” el movimiento de Urano; cuando, sobre la base de sus cálculos puramente matemáticos, pidió al astrónomo alemán Galle que localizara un cuerpo que vagaba sin pasaporte por los cielos en tal o cual dirección, y Galle enfocó su telescopio en esa dirección y descubrió al planeta llamado Neptuno, en ese momento la mecánica celeste de Newton celebró una gran victoria.

Esto ocurría en el otoño de 1846. En el año 1848 la revolución se esparció como un viento huracanado a través de Europa, demostrando su influencia “perturbadora” en los movimientos de los pueblos y de los Estados. En el período intermedio, entre el descubrimiento de Neptuno y la revolución de 1848, dos jóvenes eruditos, Marx y Engels, escribían El Manifiesto Comunista, en el cual no sólo predecían la inevitabilidad de acontecimientos revolucionarios en un futuro próximo, sino que analizaban por adelantado sus fuerzas componentes, la lógica de sus movimientos, hasta la victoria inevitable del proletariado y el establecimiento de la dictadura del proletariado. No sería superfluo en absoluto yuxtaponer este pronóstico con las profecías de la ciencia oficial de los Hohenzollern, los Románov, Luis Felipe y otros en 1848.

En 1869, Mendeleyev, sobre la base de sus investigaciones y reflexiones acerca del peso atómico, estableció su ley periódica de los elementos. Al peso atómico, como criterio más estable, Mendeleyev ligó una serie de otras propiedades y características, situó los elementos en un orden definido y, entonces, a través de este orden, reveló la existencia de cierto desorden, a saber, la ausencia de ciertos elementos. Estos elementos desconocidos o unidades químicas, como las denominó en cierta ocasión Mendeleyev, de acuerdo con la lógica de esta “ley” deberían ocupar lugares específicos vacíos en ese orden. A esta altura, con el gesto autoritario de un investigador que confía en sí mismo, golpeó a una de las puertas de la naturaleza hasta ahora cerrada, y desde dentro una voz respondió: “¡Presente!”. En realidad, tres voces respondieron simultáneamente, pues en los lugares indicados por Mendeleyev se descubrieron tres nuevos elementos denominados posteriormente galio, escandio y germanio.

¡Triunfo maravilloso del pensamiento, analítico y sintético! En Principios de Química, Mendeleyev caracteriza en forma vívida el esfuerzo científico creador, comparándolo con el establecimiento de un puente que cruza un barranco: no es necesario descender al barranco y fijar soportes en el fondo; sólo se requiere levantar una base en un lado y en seguida proyectar un arco exactamente trazado, que encontrará apoyo en el lado opuesto. Algo análogo ocurre con el pensamiento científico. Sólo puede reposar sobre la base granítica de la experimentación; pero sus generalizaciones, como el arco de un puente, pueden levantarse sobre el fondo de los hechos a fin de que luego, en otro punto calculado previamente, pueda encontrar a este último. En esta etapa del pensamiento científico, cuando una generalización se convierte en predicción y, cuando la predicción es verificada triunfalmente por la experiencia, en ese momento, el pensamiento humano disfruta invariablemente su más orgullosa y justificada satisfacción. Así ocurrió en química con el descubrimiento de nuevos elementos sobre la base de la ley periódica.

La predicción de Mendeleyev, que produjo más tarde una profunda impresión sobre Federico Engels, fue hecha en el año 1871, esto es, el año de la gran tragedia de la Comuna de París en Francia. La actitud de nuestro gran químico hacia este acontecimiento puede caracterizarse por su hospitalidad general hacia la “latinidad”, con sus violencias y revoluciones. Como todos los pensadores oficiales de las clases dominantes, no sólo de Rusia y de Europa, sino de todo el mundo, Mendeleyev no se preguntó a sí mismo: ¿cuál es la fuerza directora que hay tras de la Comuna de París? No vio que la nueva clase que crecía en las entrañas de la vieja sociedad se manifestaba allí, ejerciendo en su movimiento una influencia tan “perturbadora” sobre la órbita de la vieja sociedad como la que ejercía el planeta desconocido sobre la órbita de Urano. Pero un desterrado alemán, Carlos Marx, analizó en ese entonces las causas y la mecánica interna de la Comuna de París, y los rayos de su antorcha científica penetraron en los acontecimientos de nuestro propio Octubre y los iluminaron.

Desde hace ya mucho tiempo hemos considerado innecesario recurrir a una sustancia misteriosa, llamada flogisto, para explicar las reacciones químicas. En realidad, el flogisto no servía sino como generalización para ocultar la ignorancia de los alquimistas. En el terreno de la fisiología se ha superado ya la etapa en que se sentía la necesidad de recurrir a una sustancia mística especial, llamada fuerza vital y que era el flogisto de la materia viva. En principio tenemos bastantes conocimientos de química y de física para explicar los fenómenos fisiológicos. En la esfera de los fenómenos de la conciencia no necesitamos ya por más tiempo una sustancia denominada alma, que en la filosofía reaccionaria desempeña el papel del flogisto de los fenómenos psicofísicos. Para nosotros la psicología, en última instancia, se puede reducir a la fisiología, y, esta última, a la química, mecánica y física. En la esfera de la ciencia social el alma es mucho más viable que la teoría del flogisto. Este “flogisto” aparece con diversas vestiduras, ora disfrazado de “misión histórica”, ora de “carácter nacional”, ora como la idea incorpórea de “progreso”; ora en forma de sedicente “pensamiento crítico”, y así sucesivamente, ad infinitum. En todos estos casos se ha tratado de encontrar una sustancia suprasocial que explique los fenómenos sociales. Casi es ocioso repetir que estas sustancias ideales no son sino ingeniosos disfraces para ocultar la ignorancia sociológica. El marxismo rechazó las esencias suprahistóricas, así como la fisiología ha renunciado a la fuerza vital o la química al flogisto.

La esencia del marxismo consiste en eso, en que enfoca a la sociedad concretamente, como sujeto de investigación objetiva, en que analiza la historia humana como se haría en un gigantesco registro de laboratorio. El marxismo considera la ideología como un elemento integral subordinado a la estructura material de la sociedad. El marxismo examina la estructura de clase de la sociedad como una forma históricamente condicionada por el desarrollo de las fuerzas productivas. El marxismo deduce de las fuerzas productivas de la sociedad las relaciones mutuas entre la sociedad humana y la naturaleza circundante, y éstas, a su vez, quedan determinadas en cada etapa histórica por la tecnología desarrollada por el hombre, por sus instrumentos y armas, por sus capacidades y métodos de lucha respecto a la naturaleza. Precisamente esta aproximación objetiva confiere al marxismo un poder insuperable de previsión histórica.

Considérese la historia del marxismo aunque sólo sea a escala nacional rusa. Seguida no desde el punto de vista de nuestras propias simpatías o antipatías políticas, sino desde el punto de vista de la definición de la ciencia de Mendeleyev: “Conocer para poder prever y actuar”. El período inicial de la historia del marxismo en suelo ruso es la historia de una lucha por establecer un pronóstico sociohistórico correcto contra los puntos de vista oficiales, gubernamental y de oposición. En los primeros años, la ideología oficial existía como una trinidad representada por el absolutismo, la ortodoxia y el nacionalismo; el liberalismo soñaba de día en una asamblea de zemstvos, es decir, en una monarquía semiconstitucional, mientras que los narodniki —populistas— combinaban débiles ilusiones socializantes con ideas económicas reaccionarias. En esa época el pensamiento marxista predijo no solamente la obra inevitable y progresiva del capitalismo, sino también la aparición del proletariado, que desempeñaría un papel histórico independiente, tomando la hegemonía en la lucha de las masas populares; y que la dictadura del proletariado arrastraría tras de sí al campesinado.

La diferencia que hay entre el método marxista de análisis social y las teorías contra las cuales luchó, no es menor que la diferencia que hay entre la ley periódica de Mendeleyev con todas sus modificaciones posteriores, por un lado, y las elucubraciones de los alquimistas por otro.

“La causa de la reacción química reside en las propiedades físicas y mecánicas de los componentes”. Esta fórmula de Mendeleyev es de carácter completamente materialista. En lugar de recurrir a alguna fuerza supramecánica o suprafísica para explicar sus fenómenos, la química reduce los procesos químicos a las propiedades mecánicas y físicas de sus componentes.

La biología y la fisiología se hallan en una relación análoga respecto de la química. La fisiología científica, esto es, la fisiología materialista, no exige una fuerza vital supraquímica especial —propuesta por vitalistas y neovitalistas— para explicar los fenómenos que se desarrollan en su campo. Los procesos fisiológicos son reducibles en último análisis a procesos químicos, así como estos últimos a procesos mecánicos y físicos.

La psicología se relaciona en forma análoga con la fisiología. No por nada la fisiología ha sido llamada la química aplicada de los organismos vivos. Así como no existe ninguna fuerza fisiológica especial, también es igualmente verdadero que la psicología científica, es decir, la psicología materialista, no tiene necesidad de una fuerza mística, el alma, para explicar los fenómenos de su incumbencia, sino que halla que son reducibles en último análisis a fenómenos fisiológicos. Esta es la escuela del académico Pavlov. Éste considera lo que se denomina alma como un sistema complejo de reflejos condicionados, cuyas raíces residen totalmente en los reflejos fisiológicos elementales que, a su vez, radican, a través del potente stratum de la química, en el subsuelo de la mecánica y de la física.

Lo mismo puede decirse de la sociología. Para explicar los fenómenos sociales no es necesario recurrir a alguna especie de fuente eterna, o buscar su origen en otro mundo. La sociedad es el producto del desarrollo de la materia primaria, como la corteza terrestre o la ameba. De esta manera, el pensamiento científico con sus métodos corta, como un diamante, a través de los fenómenos complejos de la ideología social, en el lecho de roca de la materia, sus elementos componentes, sus átomos, con sus propiedades físicas y mecánicas.

Naturalmente esto no quiere decir que cada fenómeno de la química puede ser reducido directamente a la mecánica y, menos aún, que cada fenómeno social sea directamente reducible a la fisiología y luego a las leyes de la química y de la mecánica. Puede decirse que éste es el supremo fin de la ciencia. Pero el método de aproximación continua y gradual hacia este objetivo es enteramente diferente. La química tiene su manera especial de enfocar a la materia, sus propios métodos de investigación, sus propias leyes. Lo mismo que sin el conocimiento de que las reacciones químicas son reducibles, en última instancia, a las propiedades mecánicas de las partículas elementales de la materia, no hay ni puede haber una filosofía acabada que una todos los fenómenos en un solo sistema. Por otra parte, el mero conocimiento de que los fenómenos químicos se hallan radicados en la mecánica y en la física, no proporciona en sí la clave de ninguna reacción química. La química tiene sus propias claves. Se puede elegir entre ellas sólo por la generalización y la experimentación, a través del laboratorio químico, de hipótesis y teorías químicas.

Esto es aplicable a todas las ciencias. La química es un poderoso pilar de la fisiología, con la cual está directamente relacionada a través de los canales de la química orgánica y fisiológica. Pero la química no es un sustituto de la fisiología: Cada ciencia descansa sobre las leyes de otras ciencias sólo en última instancia. Pero al mismo tiempo, la separación de las ciencias unas de otras está determinada, precisamente, por el hecho de que cada ciencia abarca un campo particular de fenómenos, es decir, un campo de complejas combinaciones de fenómenos elementales tales que se requiere un enfoque especial, una técnica de investigación especial, hipótesis y métodos especiales.

Esta idea parece tan incontestable por lo que se refiere a las ciencias matemáticas y a la historia natural, que insistir en ello sería lo mismo que forzar una puerta abierta. Con la ciencia social ocurre algo diferente. Naturalistas extraordinariamente ejercitados que en el terreno, por ejemplo, de la fisiología, no avanzarían un paso sin tomar en cuenta experimentos rigurosamente comprobados, verificaciones, generalizaciones hipotéticas, últimas verificaciones y otras medidas más, se aproximan a los fenómenos sociales mucho más audazmente, con la audacia de la ignorancia, como si reconocieran tácitamente que en esta esfera extremadamente compleja de los fenómenos basta sólo con tener vagas tendencias, observaciones diarias, tradiciones familiares y aun un acervo de prejuicios sociales comunes.

La sociedad humana no se ha desarrollado de acuerdo a un plan o sistema dispuesto previamente, sino empíricamente, a través de un largo, complicado y contradictorio batallar de la especie humana por la existencia, y, luego, por conseguir un dominio cada vez mayor de la naturaleza. La ideología de la sociedad humana se formó como un reflejo de esto y como instrumento en este proceso, tardío, inconexo, fraccionario, en forma, por decirlo así, de reflejos sociales condicionados que, en última instancia, son reducibles a las necesidades de la lucha del hombre contra la naturaleza. Pero llegar a juzgar las leyes que gobiernan el desarrollo de la sociedad humana fundándose en sus reflejos ideológicos o sobre la base de lo que se llama opinión pública, etc., equivale casi a formarse un juicio sobre la estructura anatómica y fisiológica de un lagarto en función de sus sensaciones cuando se halla calentándose al sol o cuando sale arrastrándose de una grieta húmeda. Es bastante cierto que hay un lazo muy directo entre las sensaciones de un lagarto y su estructura orgánica. Pero este lazo es objeto de investigación por medio de métodos objetivos. Hay una tendencia, sin embargo, a llegar a ser de lo más subjetivo en los juicios sobre la estructura y las leyes que gobiernan el desarrollo de la sociedad humana en términos de lo que se da en llamar conciencia de la sociedad, esto es, su ideología contradictoria, desarticulada, conservadora y no verificada. Desde luego que estas comparaciones pueden herirnos y suscitar la objeción de que la ideología social se halla, después de todo, en un plano más alto que la sensación de un lagarto. Todo ello depende de la manera en que se aborde la cuestión. En mi opinión, no hay nada paradójico en afirmar que de las sensaciones de un lagarto se podría, si fuera posible enfocarlas debidamente, sacar conclusiones mucho más directas por lo que concierne a la estructura y la función de sus órganos que en lo que concierne a la estructura de la sociedad y su dinámica a partir de tales reflexiones ideológicas como, por ejemplo, los credos religiosos, que ocuparon y aún continúan ocupando un lugar tan destacado en la vida de la sociedad humana; o a partir de los códigos contradictorios e hipócritas de la moralidad oficial; o finalmente, por las concepciones filosóficas idealistas que a fin de explicar los procesos orgánicos complejos que ocurren en el hombre, tratan de colocar la responsabilidad en una esencia sutil, nebulosa, llamada alma y dotada de las cualidades de impenetrabilidad y eternidad.

La reacción de Mendeleyev a los problemas de la reorganización social fue hostil y aun despreciativa. Sostenía que desde tiempos inmemoriales nada había resultado de esta tentativa. En vez de eso, Mendeleyev esperaba un futuro más feliz que surgiría por medio de las ciencias positivas y sobre todo de la química, que revelaría todos los secretos de la naturaleza. Es interesante yuxtaponer este punto de vista al de nuestro notable fisiólogo Pavlov, que opina que las guerras y las revoluciones son algo accidental, resultado de la ignorancia del pueblo y que piensa que sólo un profundo conocimiento de la “naturaleza humana” eliminará tanto las guerras como las revoluciones.

Puede colocarse a Darwin en la misma categoría. Este biólogo altamente dotado demostró cómo una acumulación de pequeñas variaciones cuantitativas produce una “cualidad” biológica enteramente nueva y, con esta prueba, explicó el origen de las especies. Sin tener conciencia de ello, aplicó de este modo el método del materialismo dialéctico a la esfera de la vida orgánica. Aunque Darwin no conocía esta filosofía, aplicó brillantemente la ley hegeliana de la transformación de cantidad en calidad. Al mismo tiempo descubrimos muy a menudo en este mismo Darwin, para no mencionar a los darwinistas, tentativas profundamente ingenuas y anticientíficas para aplicar las conclusiones de la biología a la sociedad. Interpretar los antagonismos sociales como una “variedad” de la lucha biológica por la existencia, es como buscar sólo mecánica en la fisiología de la cópula.

En cada uno de estos casos observamos un único e idéntico error fundamental: los métodos y logros de la química o de la fisiología, violando todos los métodos científicos, son transplantados al estudio de la sociedad humana. Un naturalista apenas podría aplicar sin modificación las leyes que gobiernan el movimiento de los átomos al de las moléculas, regidas por otras leyes. Pero muchos naturalistas tienen una posición completamente diferente hacia la sociología. Muy a menudo desdeñan la estructura históricamente condicionada de la sociedad en beneficio de la estructura anatómica de las cosas, la estructura fisiológica de los reflejos, la lucha biológica por la existencia. Por supuesto, la vida de la sociedad humana, entretejida por las condiciones materiales, rodeada por todos lados de procesos químicos, representa, en sí misma y en última instancia, una combinación de procesos químicos. Por otra parte, la sociedad está constituida por seres humanos cuyo mecanismo fisiológico se puede reducir a un sistema de reflejos. Pero la vida social no es un proceso químico ni fisiológico, sino un proceso social conformado por leyes propias, sujetas a su vez a un análisis sociológico objetivo cuyo análisis debería ser: conseguir la capacidad de prever y de gobernar el destino de la sociedad.

En sus comentarios a los Principios de Química, Mendeleyev dice: “Hay dos fines básicos o positivos en el estudio científico de los objetos: el de la predicción y el de la utilidad... El triunfo de las previsiones científicas tendría poco significado si no condujeran, en última instancia, a una utilidad directa y general: la previsión científica basada en el conocimiento dota al poderío humano de conceptos mediante los cuales se puede dirigir la esencia de las cosas por el canal deseado”. Y más adelante añade con cautela: “Las ideas religiosas y filosóficas han prosperado y desarrollado durante millares de años; pero, las ideas que rigen las ciencias exactas capaces de predecir, se han producido sólo durante unos pocos siglos recientes, abarcando por ello esferas limitadas. No han transcurrido todavía dos siglos desde que la química forma parte de esas ciencias. Ante nosotros hay muchas cosas por deducir de ellas por lo que concierne a predicción y utilidad.”

Estas palabras llenas de cautelas, “sugestivas”, son notables en labios de Mendeleyev. Su sentido velado se dirige claramente contra la religión y la filosofía especulativa, a las que compara con la ciencia. Según dice, las ideas religiosas han prevalecido durante miles de años y son escasos los beneficios que de ello ha sacado la humanidad; con vuestros ojos, en cambio, podéis ver la contribución de la ciencia en un breve período de tiempo y juzgar sus beneficios. Tal es el indiscutible contenido del pasaje anterior incluido por Mendeleyev en uno de sus comentarios e impreso en caracteres más pequeños en la página 405 de Principios de Química. ¡Dimitri Ivanovich era un hombre cauteloso y rehuía cualquier querella con la opinión pública!

La química es una escuela de pensamiento revolucionario, y no precisamente por la existencia de una química de explosivos. Los explosivos no siempre son revolucionarios. Sobre todo, porque la química es la ciencia de la transmutación de los elementos, es enemiga de todo pensamiento conservador o absoluto que esté encerrado en categorías inmóviles.

Resulta instructivo que Mendeleyev, al sentirse naturalmente bajo la presión de la opinión pública conservadora, defienda el principio de estabilidad e inmutabilidad en los grandes procesos de la transformación química. Este gran hombre de ciencia insistió, incluso con terquedad, en el tema de la inmutabilidad de los elementos químicos y en la imposibilidad de su transmutación en otros. Necesitaba encontrar bases sólidas de apoyo. Decía: “Yo soy Dimitri Ivanovich y usted Iván Petrovich. Cada uno de nosotros tiene su propia individualidad, lo mismo ocurre con los elementos”.

Mendeleyev atacó más de una vez la dialéctica, menospreciándola. Pero no entendía por dialéctica la de Hegel o Marx, sino el arte superficial de jugar con las ideas, que es mitad sofisma mitad escolasticismo. La dialéctica científica abarca los métodos generales de pensamiento que reflejan las leyes del desarrollo. Una de esas leyes es la transformación de cantidad en calidad. La química hunde sus raíces más profundas y esenciales en esta ley. Toda la ley periódica de Mendeleyev se basa en ella, al deducir diferencias cualitativas en los elementos de las diferencias cuantitativas de sus pesos atómicos. Engels vio la importancia del descubrimiento de los nuevos elementos de Mendeleyev desde este punto de vista precisamente. En el ensayo El carácter general de la dialéctica corno ciencia, escribía:

“Mendeleyev demostró que en una serie de elementos relacionados, ordenados por sus pesos atómicos, hay algunas lagunas que indican la existencia de elementos no descubiertos hasta ahora. Describió con anterioridad las propiedades químicas generales de cada uno de estos elementos desconocidos y predijo, de modo aproximativo, sus pesos, relativo y atómico, y su lugar atómico. Mendeleyev, aplicando de forma inconsciente la ley hegeliana de la conversión de la cantidad en calidad, descubrió un hecho científico que por su audacia puede ponerse junto al descubrimiento del planeta desconocido Neptuno por Leverrier calculando su órbita”.

Aunque posteriormente modificada, la lógica de la ley periódica demostró ser más poderosa que los límites conservadores en que quiso encerrarla su creador. El parentesco de los elementos y su metamorfosis mutua pueden considerarse empíricamente comprobados desde el momento en que fue posible dividir el átomo en sus componentes con la ayuda de los elementos radiactivos. ¡En la ley periódica de Mendeleyev, en la química de los elementos radiactivos, la dialéctica celebra su propia victoria deslumbrante!

Mendeleyev no poseía un sistema filosófico acabado. Quizá ni siquiera tuvo deseos de tenerlo, pues le habría enfrentado, inevitablemente, con sus propias costumbres y simpatías conservadoras.

En Mendeleyev podemos ver un dualismo en aspectos básicos del conocimiento. Podría parecer que se orientaba hacia el “agnosticismo”, cuando declaraba que la “esencia” de la materia permanecería siempre más allá del alcance de nuestro conocimiento, por ser ajena a nuestro espíritu y conocimiento. Pero, casi al mismo tiempo, nos da una fórmula notable para descubrir que de un solo golpe acaba con el agnosticismo. En la nota citada, Mendeleyev dice: “Acumulando de forma gradual su conocimiento sobre la materia, el hombre adquiere poder sobre ella, y puede aventurar, también en función del grado en que lo hace, predicciones más o menos precisas, comprobables por los hechos, y no se divisa un límite al conocimiento del hombre y su dominio de la materia.” Resulta evidente que si en sí mismo no hay límites para el conocimiento, ni en el poder del hombre sobre la materia, tampoco hay una “esencia” imposible de conocer. El conocimiento que nos dota de la capacidad de predecir todos los cambios posibles de la materia, y del poder necesario para producir estos cambios, agota de modo efectivo la esencia de la materia. La llamada “esencia” incognoscible de la materia no es entonces sino una generalización debida a nuestro conocimiento incompleto de la materia. Es un seudónimo de nuestra ignorancia. La definición dual de la materia desconocida, de sus propiedades conocidas, me recuerda la burlesca definición que dice que un anillo de oro es un agujero rodeado de metal precioso. Evidentemente, si llegamos a conocer el metal precioso de los fenómenos y conseguimos darle forma, podemos permanecer indiferentes respecto al “agujero” de la sustancia; y hacemos de ello un divertido presente a los filósofos y teólogos arcaicos.

Pese a sus concesiones verbales al agnosticismo —“esencia incognoscible”—, Mendeleyev es, aunque inconsciente, un dialéctico materialista en sus métodos y en sus realizaciones en el terreno de la ciencia natural, especialmente en la química. Pero su materialismo aparece ante nuestros ojos tras una coraza conservadora que protegía su pensamiento científico de conflictos demasiado agudos con la ideología oficial. Lo cual no significa que Mendeleyev creara artificialmente un caparazón conservador para sus métodos, él mismo estaba atado a la ideología oficial y, por eso, sentía una aprensión íntima a tocar el filo de navaja del materialismo dialéctico. No ocurre lo mismo en la esfera de las relaciones sociológicas. La urdimbre de la filosofía social de Mendeleyev era de índole conservadora, pero, de cuando en cuando, entre sus hilos, teje notables conjeturas materialistas por su esencia y revolucionarias por su tendencia. Pero, al lado de estas conjeturas, hay errores de bulto, y ¡qué errores!

Sólo señalaré dos. Mendeleyev, rechazando todos los planes o pretensiones de reorganización social por utópicos y “latinistas”, imaginaba un futuro mejor sólo a través del desarrollo de la tecnología científica. Tenía una utopía propia. Según él, habría días mejores cuando los gobiernos de las grandes potencias del mundo pusieran en práctica la necesidad de ser fuertes y llegaran entre sí al acuerdo de eliminar las guerras, las revoluciones y los principios utópicos de anarquistas, comunistas y otros puños belicosos, incapaces de comprender la evolución progresiva que se realiza en toda la humanidad. En las Conferencias de La Haya, Portsmouth y Marruecos, podía percibirse la aurora de esta concordia universal. Esos ejemplos son los errores más graves de este gran hombre. La historia sometió la utopía social de Mendeleyev a una prueba rigurosa. De las Conferencias de La Haya y Portsmouth derivaron la guerra ruso-japonesa, la guerra de los Balcanes, la gran matanza imperialista de las naciones y una aguda decadencia de la economía europea; y, de la Conferencia de Marruecos, brotó la repugnante carnicería de Marruecos, que recientemente ha sido completada bajo la bandera de la defensa de la civilización europea. Mendeleyev no vio la lógica interna de los sucesos sociales, o mejor dicho, la dialéctica interna de los procesos sociales, y fue incapaz por ello de prever las secuelas de la Conferencia de La Haya. Como sabemos, en la previsión reside sobre todo el interés. Si releéis lo que escribieron los marxistas sobre la Conferencia de La Haya en aquellos días, os convenceréis fácilmente de que los marxistas previeron correctamente sus consecuencias. Por eso, en el momento más crítico de la historia demostraron tener puños belicosos. Y, de hecho, no hay por qué lamentar que la clase que se levanta en la historia, armada de una teoría correcta del conocimiento y de la previsión social, demuestre finalmente que estaba armada de un puño suficientemente belicoso para inaugurar una nueva época de desarrollo humano.

Permitidme que cite ahora otro error. Poco antes de su muerte, Mendeleyev escribió: “Temo sobre todo por el destino de la ciencia y la cultura y por la ética general bajo el ‘socialismo de Estado’“. ¿Eran fundados sus temores? Hoy día, los estudiosos más avanzados de Mendeleyev han comenzado a ver con claridad las vastas posibilidades que para el desarrollo del pensamiento científico y técnico-científico ofrece el hecho de que este pensamiento esté, por decirlo de alguna forma, racionalizado, emancipado de las luchas internas de la propiedad privada, porque ya no tiene que someterse al soborno de los poseedores individuales, sino que trata de servir al desarrollo económico de las naciones como una unidad total. La red de institutos técnico-científicos que ahora establece el Estado es sólo un síntoma material, a escala reducida, de las posibilidades ilimitadas que se derivan de ello.

No cito estos errores para estigmatizar el gran nombre de Dimitri Ivanovich. La historia ha dictaminado su fallo sobre los principales puntos de la controversia y no hay motivo para reiniciarla. Pero permítaseme añadir que los mayores errores de este gran hombre contienen una importante lección para los estudiosos. Desde el campo de la química solamente no hay salidas directas ni inmediatas para las perspectivas sociales. Es preciso el método objetivo de la ciencia social. Este es el método del marxismo.

Si un marxista intentase convertir la teoría de Marx en una llave maestra universal e ignorar las demás esferas del conocimiento, Vladímir Ilich le habría insultado con el expresivo vocablo de komchvantsvo —comunista fanfarrón—. Lo cual, en este caso específico, significaría: el comunismo no es un sustitutivo de la química. Pero el teorema inverso también es verdadero. El intento de descartar el marxismo, en base a que la química, o las ciencias naturales en general, pueden resolver todos los problemas, no es más que una “fanfarronería química” específica, que, por lo que a la teoría se refiere, no es menos errónea y, por lo que a los hechos afecta, no es menos pretencioso que la fanfarronada comunista.

Mendeleyev no aplicó el método científico al estudio de la sociedad y su desarrollo. Como escrupuloso investigador que era, se verificaba una vez y otra a sí mismo antes de permitir que su imaginación creadora diera un salto al plano de las generalizaciones. Mendeleyev siguió siendo un empirista en los problemas político-sociales, combinando las conjeturas con una visión heredada del pasado. Sólo debo añadir que la conjetura fue realmente de Mendeleyev cuando se relacionó directamente con los intereses científicos industriales del gran hombre de ciencia.

El espíritu de la filosofía de Mendeleyev pudo ser definido como un optimismo técnico-científico. Mendeleyev orientó ese optimismo, que coincidía con la línea de desarrollo del capitalismo, contra los narodnikis, liberales y radicales, contra los seguidores de Tolstói y, en general, contra todo retroceso económico. Mendeleyev confiaba en la victoria del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza. De ahí su aversión al maltusianismo, rasgo notable de Mendeleyev. En todos sus escritos, bien los de ciencia pura, bien los de divulgación sociológica, bien los de química aplicada, lo resalta. Mendeleyev saludó con efusión el hecho de que el aumento anual de la población rusa, 1,5%, fuese mayor que la media mundial. Los cálculos según los cuales la población mundial alcanzaría los 10.000 millones en ciento cincuenta o doscientos años no lo preocuparon, escribiendo: “No sólo 10.000 millones, sino una población muchas veces mayor tendría alimento en este mundo no sólo mediante la aplicación del trabajo, sino también por el persistente incentivo que rige el conocimiento. El temor a que falte alimento es, en mi opinión, un puro disparate, siempre que se garantice la comunión activa y pacífica de las masas populares”.

Nuestro gran químico y optimista industrial habría escuchado con poca simpatía las recientes declaraciones del profesor inglés Keynes, que, durante los festejos académicos, nos dijo que deberíamos preocuparnos por limitar el aumento de la población. Dimitri Ivanovich la habría contestado con su vieja observación: “¿quieren los nuevos Malthus detener este crecimiento? En mi opinión, cuantos más haya tanto mejor.”

La agudeza sentenciosa de Mendeleyev se expresaba frecuentemente con este tipo de fórmulas deliberadamente simplificadas.

Desde ese mismo punto de vista del optimismo industrial, Mendeleyev abordó el gran fetiche del idealismo conservador, el denominado carácter nacional. Escribió: “En cualquier parte donde la agricultura predomine en sus formas primitivas, una nación es incapaz de un trabajo continuado y permanentemente regular: sólo podrá trabajar de manera arbitraria y circunstancial. Queda patente esto con toda claridad en las costumbres, en el sentido de que existe una falta de ecuanimidad, de calma, de frugalidad; en todo hay inquietud y predomina una actitud de dejadez acompañada por extravagancia, hay tacañería o despilfarro. Cuando al lado de la agricultura se ha desarrollado la industria fabril a gran escala, puede verse que, además de la agricultura esporádica, hay una labor continua, ininterrumpida, de las fábricas: ahí se consigue entonces una apreciación justa del trabajo, y así sucesivamente”. En estas líneas es importante la consideración del carácter nacional no como elemento primordial fijo, creado de una vez por todas, sino como producto de condiciones históricas y, dicho con mayor precisión, de las formas sociales de producción. Este, aunque sea parcial sólo, es un acercamiento a la filosofía histórica del marxismo.

Mendeleyev considera el desarrollo de la industria como el instrumento de la reeducación nacional, la elaboración de un carácter nacional nuevo, más equilibrado, más disciplinado y más autorregulado. Si comparamos el carácter de los movimientos campesinos revolucionarios con el movimiento proletario y, sobre todo, con el papel del proletariado en Octubre y en la actualidad, la predicción de Mendeleyev queda iluminada con suficiente nitidez.

Nuestro industrioso optimista empleaba igual lucidez al hablar de la eliminación de las contradicciones entre la ciudad y el campo, y cualquier comunista suscribiría sus opiniones al respecto. Mendeleyev escribió: “El pueblo ruso ha comenzado a emigrar a las ciudades en masa... En mi opinión es un disparate total luchar contra este desarrollo; el proceso se terminará sólo cuando la ciudad por una parte se extienda de tal modo que incluya más partes, jardines, etc.; es decir, cuando la finalidad de las ciudades no sea sólo hacer la vida lo más saludable que se pueda, sino cuando provea también de espacios abiertos suficientes no sólo para los juegos de los niños y el deporte, sino para toda clase de esparcimientos, y cuando, por otra parte, en las aldeas y granjas, etc., la población no urbana se extienda de tal forma que exija la construcción de casas de varios pisos, lo cual creará la necesidad de servicios de aguas, de alumbrado público y otras comodidades de la ciudad. En el transcurso del tiempo, todo esto conducirá a que toda área agrícola (poblada con suficiente densidad de habitantes) llegue a estar habitada, con las casas separadas por las huertas y los campos necesarios para la producción de alimentos y con plantas industriales para la manufactura y la modificación de estos productos”.

Mendeleyev ofrece aquí un testimonio convincente en favor de las viejas tesis socialistas: la eliminación de las contradicciones entre la ciudad y el campo. Pero no plantea en esas líneas la cuestión de los cambios en la forma social de la economía. Cree que el capitalismo conducirá automáticamente a la nivelación de las condiciones urbanas y rurales mediante la introducción de formas de habitación más elevadas, más higiénicas y culturales. Ahí radica el error de Mendeleyev. El caso de Inglaterra, a la que Mendeleyev se refería con esa esperanza, lo demuestra con nitidez. Mucho antes de que Inglaterra eliminase las contradicciones entre la ciudad y el campo, su desarrollo económico se había metido en un callejón sin salida. El paro corroe su economía. Los dirigentes de la industria inglesa proponen la emigración, la eliminación de la superpoblación para salvar la sociedad. Incluso el economista más “progresista”, el señor Keynes, nos decía el otro día que la salvación de la economía inglesa está en el maltusianismo... También para Inglaterra el camino para resolver las contradicciones entre la ciudad y el campo es el socialismo.

Hay otra conjetura o intuición formulada por nuestro industrioso optimista. En su último libro, Mendeleyev escribía: “Tras la época industrial vendrá probablemente una época más compleja, que de acuerdo con mi modo de pensar se caracterizará especialmente por una extremada simplificación de los métodos para la obtención de alimentos, vestido y habitación. La ciencia establecida perseguirá esta extremada simplificación hacia la que se ha dirigido en parte en las recientes décadas”.

Palabras notables. Aunque Dimitri Ivanovich hace algunas reservas contra la realización de los socialistas y comunistas, Dios no lo quiera, estas palabras esbozan las perspectivas técnico-científicas del comunismo. Un desarrollo de las fuerzas productivas que nos lleve a conseguir simplificaciones extremas en los métodos de la obtención de alimentos, vestido y habitación, nos proporcionaría claramente la oportunidad de reducir al mínimo los elementos de coerción en la estructura social. Con la eliminación de la voracidad completamente inútil en las relaciones sociales, las formas de trabajo y de distribución tendrán un carácter comunista. En la transición del socialismo al comunismo no será precisa una revolución, puesto que la transición depende por completo del progreso técnico de la sociedad.

El optimismo industrial de Mendeleyev orientó siempre su pensamiento hacia los temas y problemas prácticos de la industria. En sus obras de teoría pura encontramos su pensamiento encarrilado por los mismos carriles hacia los problemas económicos. En una de sus disertaciones, dedicada al problema de la disolución del alcohol con agua, de gran importancia económica hoy todavía, inventó una pólvora sin humo para las necesidades de la defensa nacional. Personalmente se ocupó de realizar un cuidadoso estudio del petróleo, y en dos direcciones, una puramente teórica, el origen del petróleo, y otra práctica, sobre los usos técnico-industriales. Hay que tener presente a esta altura que Mendeleyev protestó siempre contra el uso del petróleo sólo como simple combustible: “La calefacción se puede hacer con billetes de banco”, exclamaba nuestro gran químico. Proteccionista convencido, participó de forma destacada en la elaboración de políticas o sistemas de aranceles y escribió su Política sensible del arancel, de la cual no pocas sugerencias valiosas pueden ser hoy citadas incluso desde el punto de vista del proteccionismo socialista.

Los problemas de las vías marítimas del norte despertaron su interés poco antes de su muerte. Recomendó a los jóvenes investigadores y marinos que resolvieran el problema de acceso al Polo Norte, afirmando que de ello se derivarían importantes rutas comerciales. “Cerca de ese hielo hay no poco oro y otros minerales, nuestra propia América. Sería feliz si muriera en el Polo, porque allí uno al menos no se pudre”. Estas palabras tienen un tono muy contemporáneo. Cuando el viejo químico reflexionaba sobre la muerte, pensaba sobre ella desde el punto de vista de la putrefacción y soñaba ocasionalmente con morir en una atmósfera de eterno frío.

Nunca se cansaba de repetir que la meta del conocimiento era la “utilidad”. En otras palabras, abordaba la ciencia desde la óptica del utilitarismo. Al tiempo, como sabemos, insistía en el papel creador de la búsqueda desinteresada del conocimiento. ¿Por qué se iba a interesar alguien en particular en abrir rutas comerciales por vías indirectas para llegar al Polo? Porque alcanzar el Polo es un problema de investigación desinteresada capaz de excitar pasiones deportivas de investigación científica. ¿No hay aquí una contradicción entre esto y la afirmación de que el objetivo de la ciencia es la “utilidad”? En modo alguno. La ciencia cumple una función social, no individual. Desde el punto de vista histórico social es utilitaria. Lo cual no significa que cada científico aborde los problemas de investigación desde una óptica utilitaria. ¡No! La mayoría de las veces los estudiosos están impulsados por su pasión de conocer, y cuanto más significativo sea el descubrimiento de un hombre, menos puede prever con antelación, por regla general, sus aplicaciones prácticas posibles. La pasión desinteresada de un científico no está en contradicción con el significado utilitario de cada ciencia más de lo que pueda estar en contradicción el sacrificio personal de un luchador revolucionario con la finalidad utilitaria de aquellas necesidades de clase a las que sirve.

Mendeleyev podía combinar perfectamente su pasión por el conoci-miento con la preocupación constante por elevar el poder técnico de la humanidad. De ahí que las dos alas de este Congreso, los representantes de las ramas teórica y aplicada de la química, están con igual derecho bajo la bandera de Mendeleyev. Tenemos que educar a la nueva generación de hombres de ciencia en el espíritu de esta coordinación armónica de la investigación científica pura con las tareas industriales. La fe de Mendeleyev en las ilimitadas posibilidades del conocimiento, la predicción y el dominio de la materia, debe convertirse en el credo científico de los químicos de la patria socialista. El fisiólogo alemán Du Bois Reymond consideraba el pensamiento filosófico como un cuerpo extraño en la escena de la lucha de clases y lo definía con el lema ¡Ignoramus et ignorabimus!

Es decir, ¡nunca conocemos ni conoceremos! El pensamiento científico, uniendo su suerte a la de la clase en ascenso, repite: ¡Mientes! Lo impenetrable no existe para el conocimiento consciente. ¡Alcanzaremos todo! ¡Dominaremos todo! ¡Reconstruiremos todo!

- Detalles

- Escrito por Federico Engels

Las modernas Ciencias Naturales, las únicas, han alcanzado un desarrollo científico, sistemático y completo, en contraste con las geniales intuiciones filosóficas que los antiguos aventuraran acerca de la naturaleza y los descubrimientos de los árabes, muy importantes pero esporádicos y, en la mayoría de los casos, perdidos sin resultado. Las modernas Ciencias Naturales, como casi toda la nueva historia, datan de la gran época que nosotros, los alemanes, llamamos la Reforma —según la desgracia nacional que entonces nos aconteciera—, los franceses Renaissance y los italianos Cinquencento*, si bien ninguna de estas denominaciones refleja con toda plenitud su contenido. Es ésta la época que comienza con la segunda mitad del siglo XV. El poder real, apoyándose en los habitantes de las ciudades, quebrantó el poderío de la nobleza feudal y estableció grandes monarquías, basadas esencialmente en el principio nacional y en cuyo seno se desarrollaron las naciones europeas modernas y la moderna sociedad burguesa. Mientras los habitantes de las ciudades y los nobles se hallaban aún enzarzados en su lucha, la guerra campesina en Alemania2 apuntó proféticamente las futuras batallas de clase: en ella no sólo salieron a la arena los campesinos insurreccionados —esto no era nada nuevo—, sino que tras ellos, aparecieron los antecesores del proletariado moderno, enarbolando la bandera roja con la reivindicación de la propiedad común de los bienes en sus labios. En los manuscritos salvados en la caída de Bizancio, en las estatuas antiguas excavadas en las ruinas de Roma, un nuevo mundo —la Grecia antigua— se ofreció a los ojos atónitos de Occidente. Los espectros del medioevo se desvanecieron ante aquellas formas luminosas; en Italia se produjo un inusitado florecimiento del arte, que vino a ser como un reflejo de la antigüedad clásica y que jamás volvió a repetirse. En Italia, Francia y Alemania nació una Literatura nueva, la primera literatura moderna. Poco después, llegaron las épocas clásicas de la literatura en Inglaterra y en España. Los límites del viejo orbis terrarum** fueron rotos. Sólo entonces fue descubierto el mundo, en el sentido propio de la palabra, sentándose las bases para el comercio mundial y para el paso del artesanado a la manufactura, que a su vez sirvió de punto de partida a la gran industria moderna. Fue abatida la dictadura espiritual de la Iglesia; la mayoría de los pueblos germanos se sacudió su yugo y abrazó la religión protestante, mientras que entre los pueblos románicos iba echando raíces cada vez más profundas, desbrozando el camino al materialismo del siglo XVIII una serena libertad de pensamiento heredada de los árabes y nutrida por la filosofía griega, de nuevo descubierta.

Fue ésta la mayor revolución progresiva que la humanidad había conocido hasta entonces. Fue una época que requería titanes y que engendró titanes por la fuerza del pensamiento, por la pasión y el carácter, por la universalidad y la erudición. De los hombres que echaron los cimientos del actual dominio de la burguesía podrá decirse lo que se quiera, pero, en ningún modo, que pecasen de limitación burguesa. Por el contrario: todos ellos se hallaban dominados, en mayor o menor medida, por el espíritu de aventuras inherente a la época. Entonces casi no había ni un solo gran hombre que no hubiera realizado lejanos viajes, no hablara cuatro o cinco idiomas y no brillase en varios dominios de la ciencia y de la técnica. Leonardo da Vinci no sólo fue un gran pintor, sino un eximio matemático, mecánico e ingeniero, al que debemos importantes descubrimientos en las más distintas ramas de la física. Alberto Durero fue pintor, grabador, escultor, arquitecto y, además, ideó un sistema de fortificación que encerraba pensamientos desarrollados mucho después por Montalembert y la moderna ciencia alemana de la fortificación. Maquiavelo fue hombre de Estado, historiador, poeta y, por añadidura, el primer escritor militar digno de mención de los tiempos modernos. Lutero no sólo limpió los establos de Augías de la Iglesia, sino también los del idioma alemán, fue el padre de la prosa alemana contemporánea y compuso la letra y la música del himno triunfal que llegó a ser La Marsellesa del siglo XVI3. Los héroes de aquellos tiempos aún no eran esclavos de la división del trabajo, cuya influencia confiere a la actividad de los hombres, como podemos observar en muchos de sus sucesores, un carácter limitado y unilateral. Lo que más caracterizaba a dichos héroes era que casi todos ellos vivían plenamente los intereses de su tiempo, participaban de manera activa en la lucha práctica, se sumaban a un partido u otro y luchaban, unos con la palabra y la pluma, otros con la espada y, otros, con ambas cosas a la vez. De aquí la plenitud y la fuerza de carácter que les daba tanta entereza. Los sabios de gabinete eran en aquel entonces una excepción; eran hombres de segunda o tercera fila o prudentes filisteos, que no deseaban pillarse los dedos.

En aquellos tiempos las Ciencias Naturales también se desarrollaban en medio de la revolución general y eran revolucionarias hasta lo más hondo, pues aún debían conquistar el derecho a la existencia. Al lado de los grandes italianos que dieron nacimiento a la nueva filosofía, las Ciencias Naturales dieron sus mártires a las hogueras y las prisiones de la Inquisición. Es de notar que los protestantes aventajaron a los católicos en sus persecuciones contra la investigación libre de la naturaleza. Calvino quemó a Servet cuando éste se hallaba ya en el umbral del descubrimiento de la circulación de la sangre y lo tuvo dos horas asándose vivo; la Inquisición, por lo menos, se dio por satisfecha con quemar simplemente a Giordano Bruno.

El acto revolucionario con que las Ciencias Naturales declararon su independencia y parecieron repetir la acción de Lutero, cuando éste quemó la bula del papa, fue la publicación de la obra inmortal en que Copérnico, si bien tímidamente, y, por decirlo así, en su lecho de muerte, arrojó el guante a la autoridad de la Iglesia en las cuestiones de la naturaleza4. De aquí data la emancipación de las Ciencias Naturales respecto a la teología, aunque la lucha por algunas reclamaciones recíprocas se ha prolongado hasta nuestros días y, en ciertas mentes, aún hoy dista mucho de haber terminado. Pero, a partir de entonces se operó, a pasos agigantados, el desarrollo de la ciencia y, puede decirse, que este desarrollo se ha intensificado proporcionalmente al cuadrado de la distancia (en el tiempo) que lo separa de su punto de partida. Pareció como si hubiera sido necesario demostrar al mundo que, a partir de entonces, para el producto supremo de la materia orgánica, para el espíritu humano, regía una ley del movimiento que era inversa a la ley del movimiento que regía para la materia inorgánica.

La tarea principal en el primer período de las Ciencias Naturales, período que acababa de empezar, consistía en dominar el material que se tenía a mano. En la mayor parte de las ramas hubo que empezar por lo más elemental. Todo lo que la antigüedad había dejado en herencia eran Euclides, el sistema solar de Ptolomeo y los árabes, la numeración decimal, los rudimentos del álgebra, los numerales modernos y la alquimia; el medioevo cristiano no había dejado nada. En tal situación era inevitable que el primer puesto lo ocuparan las Ciencias Naturales más elementales: la mecánica de los cuerpos terrenos y celestes y, al mismo tiempo, como auxiliar de ella, el descubrimiento y el perfeccionamiento de los métodos matemáticos. En este dominio se consiguieron grandes realizaciones. A fines de este período, caracterizado por Newton y Linneo, vemos que estas ramas de la ciencia han llegado a cierto tope. En lo fundamental fueron establecidos los métodos matemáticos más importantes: la geometría analítica, principalmente por Descartes, los logaritmos, por Napier, y los cálculos diferencial e integral, por Leibniz y, quizá, por Newton. Lo mismo puede decirse de la mecánica de los cuerpos sólidos, cuyas leyes principales fueron halladas de una vez y para siempre. Finalmente, en la astronomía del sistema solar, Kepler descubrió las leyes del movimiento planetario, y Newton las formuló desde el punto de vista de las leyes generales del movimiento de la materia. Las demás ramas de las Ciencias Naturales estaban muy lejos de haber alcanzado incluso este tope preliminar. La mecánica de los cuerpos líquidos y gaseosos sólo fue elaborada con mayor amplitud a fines del período indicado. [Torricelli en conexión con la regulación de los torrentes de los Alpes*]. La física propiamente dicha se hallaba aún en pañales, excepción hecha de la óptica, que alcanzó realizaciones extraordinarias, impulsada por las necesidades prácticas de la astronomía. La química acababa de liberarse de la alquimia merced a la teoría del flogisto5. La geología aún no había salido del estado embrionario que representaba la mineralogía y, por ello, la paleontología no podía existir aún. Finalmente, en el dominio de la biología la preocupación principal era todavía la acumulación y clasificación elemental de un inmenso acervo de datos no sólo botánicos y zoológicos, sino también anatómicos y fisiológicos, en el sentido propio de la palabra. Casi no podía hablarse aún de la comparación de las distintas formas de vida ni del estudio de su distribución geográfica, condiciones climatológicas y demás condiciones de existencia. Aquí únicamente la botánica y la zoología, gracias a Linneo, alcanzaron una estructuración relativamente acabada.

Pero lo que caracteriza mejor que nada este período, es la elaboración de una peculiar concepción general del mundo, en la que el punto de vista más importante es la idea de la inmutabilidad absoluta de la naturaleza. Según esta idea, la naturaleza, independientemente de la forma en que hubiese nacido, una vez presente permanecía siempre inmutable mientras existiera. Los planetas y sus satélites, una vez puestos en movimiento por el misterioso primer impulso, seguían eternamente, o por lo menos hasta el fin de todas las cosas, sus elipses prescritas. Las estrellas permanecían eternamente fijas e inmóviles en sus sitios, manteniéndose unas a otras en virtud de la gravitación universal. La Tierra permanecía inmutable desde que apareciera o, según el punto de vista, desde su creación. Las cinco partes del mundo habían existido siempre, y siempre habían tenido los mismos montes, valles y ríos, el mismo clima, la misma flora y la misma fauna, excepción hecha de lo cambiado o transplantado por el hombre. Las especies vegetales y animales habían sido establecidas de una vez para siempre, al aparecer cada individuo siempre producía otros iguales a él, y, Linneo, hizo ya una gran concesión al admitir que en algunos lugares, gracias al cruce, podían haber surgido nuevas especies. En oposición a la historia de la humanidad, que se desarrolla en el tiempo, a la historia natural se le atribuía exclusivamente el desarrollo en el espacio. Se negaba todo cambio, todo desarrollo en la naturaleza. Las Ciencias Naturales, tan revolucionarias al principio, se vieron frente a una naturaleza conservadora hasta la médula, en la que todo seguía siendo como había sido en el principio y en la que todo debía continuar, hasta el fin del mundo o eternamente, tal y como fuera desde el principio mismo de las cosas.

Las Ciencias Naturales de la primera mitad del siglo XVIII se hallaban tan por encima de la antigüedad griega en cuanto al volumen de sus conocimientos e incluso en cuanto a la sistematización de los datos, como por debajo en cuanto a la interpretación de los mismos, en cuanto a la concepción general de la naturaleza. Para los filósofos griegos el mundo era, en esencia, algo surgido del caos, algo que se había desarrollado, que había llegado a ser. Para todos los naturalistas del período que estamos estudiando el mundo era algo osificado, inmutable, y para la mayoría de ellos algo creado de golpe. La ciencia estaba aún profundamente empantanada en la teología. En todas partes buscaba y encontraba como causa primera un impulso exterior, que no se debía a la propia naturaleza. Si la atracción, llamada pomposamente por Newton gravitación universal, se concibe como una propiedad esencial de la materia, ¿de dónde proviene la incomprensible fuerza tangencial que dio origen a las órbitas de los planetas? ¿Cómo surgieron las innumerables especies vegetales y animales? ¿Y cómo, en particular, surgió el hombre, respecto al cual se está de acuerdo en que no existe por toda la eternidad? Al responder a estas preguntas, las Ciencias Naturales se limitaban con harta frecuencia a hacer responsable de todo al creador. Al comienzo de este período Copérnico expulsó de la ciencia la teología; Newton cierra esta época con el postulado del primer impulso divino. La idea general más elevada alcanzada por las Ciencias Naturales del período considerado, es la de la congruencia del orden establecido en la naturaleza, la teleología vulgar de Wolff, según la cual los gatos fueron creados para devorar a los ratones, los ratones para ser devorados por los gatos y toda la naturaleza para demostrar la sabiduría del creador. Hay que señalar los grandes méritos de la filosofía de la época que, a pesar de la limitación de las Ciencias Naturales contemporáneas, no se desorientó y, comenzando por Spinoza y acabando por los grandes materialistas franceses, se esforzó tenazmente para explicar el mundo partiendo del mundo mismo, dejando la justificación detallada de esta idea a las Ciencias Naturales del futuro.

Incluyo también en este período a los materialistas del siglo XVIII, porque no disponían de otros datos de las Ciencias Naturales que los descritos más arriba. La obra de Kant, que posteriormente hiciera época, no llegaron a conocerla, y Laplace apareció mucho después de ellos6. No olvidemos que si bien los progresos de la ciencia abrieron numerosas brechas en esa caduca concepción de la naturaleza, toda la primera mitad del siglo XIX se encontró, pese a todo, bajo su influjo —el carácter osificado de la vieja concepción de la naturaleza ofreció el terreno para la síntesis y el balance de las Ciencias Naturales como un todo íntegro: los enciclopedistas franceses, lo hicieron de un modo mecánico, lo uno al lado del otro; luego aparecen Saint-Simon y la filosofía alemana de la naturaleza, a la que Hegel dio cima—, en esencia, incluso hoy continúan enseñándola en todas las escuelas*.

La primera brecha en esta concepción fosilizada de la naturaleza no fue abierta por un naturalista, sino por un filósofo. En 1755 apareció la Historia universal de la naturaleza y teoría del cielo de Kant. La cuestión del primer impulso fue eliminada; la Tierra y todo el sistema solar aparecieron como algo que había devenido en el transcurso del tiempo. Si la mayoría aplastante de los naturalistas no hubiese sentido hacia el pensamiento la aversión que Newton expresara en la advertencia: “¡Física, ten cuidado de la metafísica!”7, el genial descubrimiento de Kant les hubiese permitido hacer deducciones que habrían puesto fin a su interminable extravío por sinuosos vericuetos y, ahorrado el tiempo y el esfuerzo derrochados copiosamente al seguir falsas direcciones, porque el descubrimiento de Kant era el punto de partida para todo progreso ulterior. Si la Tierra era algo que había devenido, algo que también había devenido eran su estado geológico, geográfico y climático, así como sus plantas y animales. La Tierra no sólo debía tener su historia de coexistencia en el espacio, sino también de sucesión en el tiempo. Si las Ciencias Naturales hubieran continuado sin tardanza y de manera resuelta las investigaciones en esta dirección, hoy estarían mucho más adelantadas. Pero, ¿qué podría dar de bueno la filosofía? La obra de Kant no proporcionó resultados inmediatos, hasta que, muchos años después, Laplace y Herschel no desarrollaron su contenido y la fundamentaron con mayor detalle, preparando así, gradualmente, la admisión de la hipótesis de las nebulosas. Descubrimientos posteriores dieron, por fin, la victoria a esta teoría; los más importantes entre dichos descubrimientos fueron: el del movimiento propio de las estrellas fijas, la demostración de que en el espacio cósmico existe un medio resistente y la prueba, suministrada por el análisis espectral, de la identidad química de la materia cósmica y la existencia —supuesta por Kant— de masas nebulosas incandescentes. La influencia retardadora de las mareas en la rotación de la Tierra, también supuesta por Kant, sólo ahora ha sido comprendida.

Sin embargo, puede dudarse de que la mayoría de los naturalistas hubiera adquirido pronto conciencia de la contradicción entre la idea de una Tierra sujeta a cambios y la teoría de la inmutabilidad de los organismos que se encuentran en ella, si la naciente concepción de que la naturaleza no existe simplemente sino que se encuentra en un proceso de devenir y de cambio no se hubiera visto apoyada por otro lado. Nació la geología y no sólo descubrió estratos geológicos formados unos después de otros y situados unos sobre otros, sino la presencia en ellos de caparazones, de esqueletos de animales extintos y de troncos, hojas y frutos de plantas que hoy ya no existen. Se imponía reconocer que no sólo la Tierra, tomada en su conjunto, tenía su historia en el tiempo, sino que también la tenían su superficie y los animales y plantas en ella existentes. Al principio esto se reconocía de bastante mala gana. La teoría de Cuvier acerca de las revoluciones de la Tierra era revolucionaria de palabra y reaccionaria de hecho. Sustituía un único acto de creación divina por una serie de actos de creación, haciendo del milagro una palanca esencial de la naturaleza. Lyell fue el primero que introdujo el sentido común en la geología, sustituyendo las revoluciones repentinas, antojo del creador, por el efecto gradual de una lenta transformación de la Tierra**.

La teoría de Lyell era más incompatible que todas las anteriores con la admisión de la constancia de especies orgánicas. La idea de la transformación gradual de la corteza terrestre y de las condiciones de vida en la misma llevaba de modo directo a la teoría de la transformación gradual de los organismos y de su adaptación al medio cambiante, llevaba a la teoría de la variabilidad de las especies. Sin embargo, la tradición es una fuerza poderosa, no sólo en la Iglesia católica, sino también en las Ciencias Naturales. Durante largos años el mismo Lyell no advirtió esta contradicción, y sus discípulos, mucho menos. Ello fue debido a la división del trabajo que llegó a dominar por entonces en las Ciencias Naturales, en virtud de la cual cada investigador se limitaba, más o menos, a su especialidad, siendo muy contados los que no perdieron la capacidad de abarcar el todo con su mirada.

Mientras tanto, la física había hecho enormes progresos, cuyos resultados fueron resumidos casi simultáneamente por tres personas en 1842, año que hizo época en esta rama de las Ciencias Naturales. Mayer, en Heilbronn, y Joule, en Manchester, demostraron la transformación del calor en fuerza mecánica y de la fuerza mecánica en calor. La determinación del equivalente mecánico del calor puso fin a todas las dudas al respecto. Mientras tanto Grove, que no era un naturalista de profesión, sino un abogado inglés, demostraba, mediante una simple elaboración de los resultados sueltos ya obtenidos por la física, que todas las llamadas fuerzas físicas —la fuerza mecánica, el calor, la luz, la electricidad, el magnetismo e, incluso, la llamada energía química— se transformaban unas en otras en determinadas condiciones, sin que se produjera la menor pérdida de energía. Grove probó así, una vez más, con métodos físicos, el principio formulado por Descartes al afirmar que la cantidad de movimiento existente en el mundo es siempre la misma. Gracias a este descubrimiento, las distintas fuerzas físicas, estas especies inmutables, por así decirlo, de la física, se diferenciaron en distintas formas del movimiento de la materia, que se transformaban unas en otras siguiendo leyes determinadas. Se desterró de la ciencia la casualidad de la existencia de tal o cual cantidad de fuerzas físicas, pues quedaron demostradas sus interconexiones y transiciones. La física, como antes la astronomía, llegó a un resultado que apuntaba necesariamente el ciclo eterno de la materia en movimiento como la última conclusión de la ciencia.

El desarrollo maravillosamente rápido de la química desde Lavoisier y, sobre todo, desde Dalton, atacó, por otro costado, las viejas concepciones de la naturaleza. La obtención por medios inorgánicos de compuestos que hasta entonces sólo se habían producido en los organismos vivos, demostró que las leyes de la química tenían la misma validez para los cuerpos orgánicos que para los inorgánicos y salvó en gran parte el supuesto abismo entre la naturaleza inorgánica y la orgánica, abismo que ya Kant estimaba insuperable por los siglos de los siglos.

Finalmente, también en la esfera de las investigaciones biológicas, sobre todo los viajes y las expediciones científicas organizados de modo sistemático a partir de mediados del siglo pasado, el estudio más meticuloso de las colonias europeas en todas las partes del mundo por especialistas que vivían allí y, además, las realizaciones de la paleontología, la anatomía y la fisiología en general, sobre todo desde que empezó a usarse sistemáticamente el microscopio y se descubrió la célula. Todo esto ha permitido tal acumulación de datos, que se ha hecho posible y necesaria, la aplicación del método comparativo.

De una parte, la geografía física comparada permitió determinar las condiciones de vida de las distintas floras y faunas; de otra, se comparó unos con otros distintos organismos según sus órganos homólogos y, por cierto, no sólo en el estado de madurez, sino en todas las fases de su desarrollo. Y cuanto más profunda y exacta era esta investigación, tanto más se esfumaba el rígido sistema que suponía la naturaleza orgánica inmutable y fija. No sólo se iban haciendo más difusas las fronteras entre las distintas especies vegetales y animales, sino que se descubrieron animales, como el anfioxo y la lepidosirena8 que parecían mofarse de toda la clasificación existente hasta entonces [Ceratodus. Ditto archeopteryx9, etc.]. Finalmente, fueron hallados organismos de los que ni siquiera se puede decir si pertenecen al mundo animal o al vegetal. Las lagunas en los anales de la paleontología iban siendo llenadas una tras otra, lo que obligaba a los más obstinados a reconocer el asombroso paralelismo existente entre la historia del desarrollo del mundo orgánico en su conjunto y la historia del desarrollo de cada organismo por separado, ofreciendo el hilo de Ariadna, que debía indicar la salida del laberinto en que la botánica y la zoología parecían cada vez más perdidas. Es de notar que casi al mismo tiempo que Kant atacaba la doctrina de la eternidad del sistema solar, C. F. Wolff desencadenaba, en 1759, el primer ataque contra la teoría de la constancia de las especies y proclamaba la teoría de la evolución10. Pero lo que en él sólo era una anticipación brillante tomó una forma concreta en manos de Oken, Lamarck y Baer y fue victoriosamente implantado en la ciencia por Darwin11 en 1859, exactamente cien años después. Casi al mismo tiempo, quedó establecido que el protoplasma y la célula, considerados hasta entonces como los últimos constituyentes morfológicos de todos los organismos, eran también formas orgánicas inferiores con existencia independiente. Todas estas realizaciones redujeron al mínimo el abismo entre la naturaleza inorgánica y la orgánica y, eliminaron uno de los principales obstáculos que se alzaban ante la teoría de la evolución de los organismos. La nueva concepción de la naturaleza se hallaba ya trazada en sus rasgos fundamentales: toda rigidez se disolvió, todo lo inerte cobró movimiento, toda particularidad considerada como eterna resultó pasajera, y quedó demostrado que la naturaleza se mueve en un flujo eterno y cíclico.

Y así hemos vuelto a la concepción del mundo que tenían los grandes fundadores de la filosofía griega, a la concepción de que toda la naturaleza, desde sus partículas más ínfimas hasta sus cuerpos más gigantescos, desde los granos de arena hasta los soles, desde los protistas12 hasta el hombre, se halla en un estado perenne de nacimiento y muerte, en flujo constante, sujeto a incesantes cambios y movimientos. Con la sola diferencia esencial de que lo que fuera para los griegos una intuición genial es, en nuestro caso, el resultado de una estricta investigación científica basada en la experiencia y, por ello, tiene una forma más terminada y más clara. Es cierto que la prueba empírica de este movimiento cíclico no está exenta de lagunas, pero éstas, son insignificantes en comparación con lo que se ha logrado ya establecer firmemente, al menos cada año. Además, ¿cómo puede estar dicha prueba exenta de lagunas en algunos detalles si tomamos en consideración que las ramas más importantes del saber —la astronomía, la química, la geología— apenas si cuentan un siglo, que la fisiología comparada apenas si tiene cincuenta años y que la forma básica de casi todo desarrollo vital, la célula, fue descubierta hace menos de cuarenta?

Los innumerables soles y sistemas solares de nuestra isla cósmica, limitada por los anillos estelares extremos de la Vía Láctea, se han desarrollado debido a la contracción y enfriamiento de nebulosas incandescentes, sujetas a un movimiento en torbellino cuyas leyes, quizá, sean descubiertas cuando varios siglos de observación nos proporcionen una idea clara del movimiento propio de las estrellas. Evidentemente, este desarrollo no se ha operado en todas partes con la misma rapidez. La astronomía se ve más y más obligada a reconocer que, además de los planetas, en nuestro sistema estelar existen cuerpos opacos, soles extintos (Mädler); por otra parte (según Secchi), una parte de las manchas nebulares gaseosas pertenece a nuestro sistema estelar como soles aún no formados, lo que no excluye la posibilidad de que otras nebulosas, como afirma Mädler, sean distantes islas cósmicas independientes, cuyo estadio relativo de desarrollo debe ser establecido por el espectroscopio.

Laplace demostró con todo detalle, y con maestría insuperada hasta la fecha, cómo un sistema solar se desarrolla a partir de una masa nebular independiente; realizaciones posteriores de la ciencia han ido probando su razón cada vez con mayor fuerza.

En los cuerpos independientes formados así, tanto en los soles como en los planetas y en sus satélites, prevalece al principio la forma de movimiento de la materia a la que hemos denominado calor. No se puede hablar de compuestos de elementos químicos, ni siquiera a la temperatura que tiene actualmente el Sol, observaciones posteriores sobre éste nos demostrarán hasta que punto el calor se transforma en estas condiciones en electricidad o en magnetismo. Ya está casi probado que los movimientos mecánicos que se operan en el Sol se deben exclusivamente al conflicto entre el calor y la gravedad.

Los cuerpos desgajados de las nebulosas se enfrían más rápidamente cuanto más pequeños son. Primero se enfrían los satélites, los asteroides y los meteoritos, del mismo modo que nuestra Luna ha enfriado hace mucho. En los planetas este proceso se opera más despacio y, en el astro central, aún con la máxima lentitud.